令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載

カテゴリー「医療訴訟」の記事

MD双胎児の脳性麻痺、補償制度対象外で提訴して敗訴

2012年8月9日

昨日裁判所サイトに、脳性麻痺の事例の仙台地裁判決が掲載されましたのでご紹介します。

まだ判決から3週間しか経っていません。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82486&hanreiKbn=04

に掲載された判事事項の要旨は、以下の通りです。

「一絨毛膜二羊膜性双胎(MD双胎)の第1児である原告が,被告の開設する病院において重度の脳障害を負って出生した事案について,ノンストレステスト(NST)による胎児心拍の監視を継続すべき注意義務違反を認めた上で,同義務違反と原告に発症した重度の脳障害との間の因果関係を否定するとともに,同障害が残らなかった相当程度の可能性も否定して,請求を棄却した事例」

もう少し詳しく見ますと、一絨毛膜二羊膜性双胎の第一子が脳性麻痺だったのですが、過失の有無については

「同日午前8時54分から同日午前10時24分までの間,頻脈及び基線細変動の減少が認められているところ,この場合には異常波形レベルⅠとして監視の強化・保存的処置の施行又は急速遂娩の準備を行うこととされており,NSTを終了した同日午前10時24分の時点でも原告の頻脈及び基線細変動の減少が解消されていなかった以上,同日午前10時24分の経過後も引き続き監視の強化を行うことが義務付けられるというべきである。」

として原告主張の過失を認定しながら、因果関係については、

「原告の出生直後における臍帯血液ガス所見はpH7.34であり,他方で,第2児の所見はpH7.09であった」ことから、

病的なアシドーシスを示す異常値ではなかった、つまり原告の脳性麻痺は分娩開始以前から既に脳障害が発症していたものであり、被告の過失と脳性麻痺とには因果関係はなく、また過失ががなかった場合に脳性麻痺を負わなかった相当程度の可能性も認められないとして、否定しました。

そして、相当程度の可能性も認められない場合に、適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由として損害賠償責任を認めることはできないことが、最高裁平成23年2月25日第2小法廷判決で判示されており、それも認められないとして、原告完全敗訴となりました。

判決の最後の方には、以下のように綴られています。

「原告及びその家族が置かれた現在の状況から見て,産科医療補償制度(平成21年1月1日施行)の適用対象外である本件について,原告が上記主張により救済を求める心情は理解することができるものの,法的に見て,原告の上記主張を採用することはできない。 」

せっかく産科医療補償制度があるのであれば、後追いでも良いのでその制度の方で救済するしくみを作ってあげればいいのにと感じました。どうせお金余っているわけですからね。

判決文はこちらにあります。要点は2頁~3頁と、9頁の下から10行目以下です。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120808095010.pdf

8月9日追記: 原告の出生日を、産科医療補償制度施行以降だと勘違いしていました。平成21年以前の出生であったのであれば、補償制度発足前の出生であれば、後追い救済はあり得ないことでした。

医師法21条と、医療事故調に関する覚え書き

2012年8月8日

法学セミナーという雑誌に連載されている、米村滋人東北大准教授の「医事法講義」が面白い。

その連載第5回の中で、医師法21条・異状死体届出義務について解説があった。

もともと医療事故への適用を想定されていなかった医師法21条が、時代の流れから医療事故にも適用されるところとなり、広尾病院事件では、その届出義務を医療事故の担当医に科すことと、憲法で保障されている黙秘権との関連が問題になったという。

最高裁は、「医師が一定の不利益を負う可能性があっても、それは医師免許に付随する合理的根拠のある負担である」として合憲と判断したが、これに対して学者からの批判が極めて強く、違憲だという説が有力であるという。ちなみに、最高裁が医師法21条の義務を医療事故の担当医に科すことは違憲であると判断していたならば、その判断に異論を挟む必要性は乏しいと思われ、学者からの批判はほとんどなかっただろうと想像する。

医師法21条に関して、警察への届出・報告ガイドラインがいくつかあるという。その中でも特に日本外科学会ガイドラインは、黙秘権を否定するのみならず死亡事例以外にも報告をすべしとしており、およそ医師法21条を念頭において作成されたものとは考えられず、極めて不適切であるようだ。

これに対して、臨床医からの評判が極めて悪い日本法医学会の異状死ガイドラインについては、米村滋人准教授は基本的に適切と考えているようである。このガイドラインの特徴は、検案と異状の解釈を広く取っているところにあるようである。しかし、広尾病院事件の高裁判決では、検案は死体の外表を検査することを言い、異状はその外表に異常が表れることと判断しており、そうするとこの日本法医学会のガイドラインも、日本外科学会のガイドラインほどではないにしても、独自の見解に基いて医師法21条の適用範囲を広げようとしたものであって、適切とは言いがたいと判断されても止むを得まい。法律の素人である日本外科学会が的外れなガイドラインを作成することも問題ではあるが、「法」の字を冠する日本法医学会が、裁判所にも受け入れられていないような独自解釈のガイドラインを公表することは、見方によってはより大きな問題であろう。

余談だが、日本法医学会の異状死ガイドラインに対して臨床医が不愉快になる最大の理由は、医療現場の臨床医と協議した形跡がないことにあろう。日本法医学学会「異状死ガイドライン」についての見解には、「日本法医学会「異状死ガイドライン」は、決して医師の萎縮医療を招いたり、医師と患者の信頼関係を破壊するような結果にはならないものであり」と述べられているが、正直なところその自信はどこから湧いてきているのかと不思議になる。臨床医に対して大きな影響を与えるこのようなガイドラインを作成するにあたって、医療現場の臨床医との協議を欠いたないしは不十分なままにそれを作成し、日本法医学会が発表することは、およそ「法」の字を冠する学会の行為としては適切とは言い難い。しかもその内容が裁判所に受け入れられていないとなれば、なおさらのことである。

話を元に戻す。医師法21条を巡ってこれほどに紛糾する根源は、業務上過失致死傷罪にあるように感じる。業務上過失致死傷罪を通常の医療行為に適用するようなことさえなければ、このような紛糾はまず起こらないだろうし、起こったとしても解決に大きな困難を伴うとは考えにくい。一体何のための業務上過失致死傷罪なのかという疑問は拭えない。しかも、日航機ニアミス事故に対する最高裁の判断を見るに、日本の司法はもはや業務上過失致死傷罪の本来の目的を見失い、司法判断というパズルへの適応そのものを目的化しているのではないかとの疑問を抱かざるを得ない。実際、日航機ニアミス事故に対する評釈をいくつか読んでみたところ、そのほとんどすべてが予見可能性、結果回避可能性の有無について論じるものであり、航空管制上のシステムエラーに対する業務上過失致死傷罪適用の是非に対する言及はわずかであり、もっと根本的に、「言い間違い」という悪意のない行為に対する可罰性の是非という、私から見れば一番根本的な問題に対する言及は皆無であった。

あるシンポジウムで、飯田英男弁護士(元検察官)が「医療関係者が事故調の結果が刑事訴訟に使われるのが問題だとか言っているが、そういう細部にこだわって一番大事なものを見失っていて、心底がっかりだ」というような旨の発言をしていた。私は一番大事なのは憲法だと思うのだが、それを細かいことだから気にするのはおかしいかのような物言いを、法律家がするのは如何なものかと思う。このような、憲法に規定された権利を軽視するような弁護士や最高裁がはびこり、また業務上過失致死傷罪の過失認定のあり方について、専門職への影響を考えに入れられずに旧態依然の判断しかできないような法曹が(一部かもしれないが)存在する日本の司法界においては、いっそのこと医療行為には業務上過失致死傷罪を適用しない規定を明文化したほうが良いのではないかと思う。そんなことは無理だというならば、法曹界は、医師から見ても有罪が当然と言えるような事件(銀座眼科クリニック事件、山本病院事件など)だけを的確に選別する方策を例示して、医療関係者の理解を得る必要がある。

平成23年医療訴訟速報値に対する谷直樹弁護士の分析

2012年7月7日

しばしば一言申し上げたくなる、不思議な魅力の谷直樹弁護士のブログに、最高裁サイトに発表された平成23年の医療訴訟統計(速報値)に対するコメントが掲載されました。

なお、その統計は、最高裁サイトには1ヶ月以上前に発表されたのですが、どういうわけかその後に平成22年の古い統計に差し替えられ、最近になって新しいものに戻されたことが確認されています。

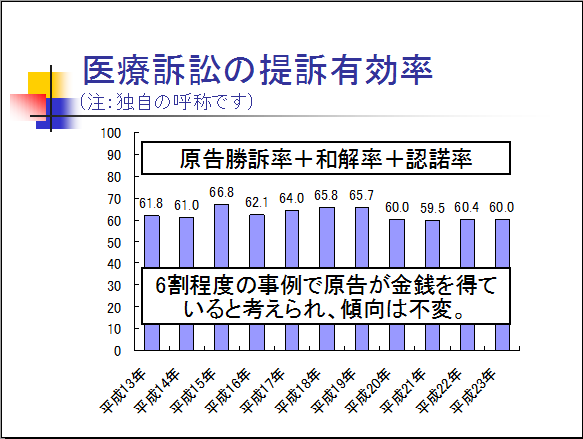

さて、私はここ数年、その最高裁の統計資料を元に、以下の様なデータを作成しています。

表題では「提訴有効率」と書きましたが、要するに、各年の「判決数✕原告勝訴率(認容率) + 和解数 + 請求の認諾数」 をグラフ化したものです。和解も合意の上での終局であることを考慮して、原告として一応の実を得ることで解決した事例の割合が、10年来、原告勝訴率の変動ほどには大きくは変化していないことが読み取れます。

さて、谷直樹先生の分析を確認してみましょう。

医療事故が減少しているという感覚はもてません.

裁判所発表の統計データとは関係ないことですが、医療事故の相談を受ける弁護士の方々の現場感覚としては、そうなのかも知れません。

患者側の裁判所への期待,信頼が減少していることを示唆する数字と受け止めるべきと考えます.

これは的外れでしょうね。勝訴率が大幅に下がっているのに「提訴有効率」はさほど下がっていないということは、以前であれば原告勝訴になる事例が、判決を待たずに和解になるようになったということでしょうから、医療側が訴えの内容を判断して、分が悪いと考えれば和解するようになったわけで、裁判所への信頼に関連付けさせるのは無理があるように思います。むしろ、病院側が敗訴するような事例に病院側が早めの対応をするようになったことが窺われるのですから、その結果として提訴件数が減少したのではないかと推測することのほうが、より妥当ではないかと思われます。