令和4年3月11日: 東日本大震災トリアージ訴訟を掲載

医療裁判傍聴記

医療裁判傍聴および記録閲覧を通じて得た知見をはじめ,その他裁判関係の話題をご紹介。このブログでラフ・スケッチを掲載し,後日正式記事としてまとめた場合は,拙サイトの医療裁判・医療訴訟コーナーに上梓します。

平成29年の医療訴訟統計

2018年3月12日

例年裁判所ウェブサイトに発表される医事関係訴訟の統計,平成29年分が公表されました。今年は少し早いですね。

新受件数は857件で,ここ数年は大きな変化がありません。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052601heikinshinri.pdf

事件の終局については,和解が過半数でこれも大きな変化がありません。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052602syukyokukubun.pdf

認容率(原告勝訴率)は,平成28年は分かる範囲で史上最低の17.6%まで低下しましたが,平成29年は20.5%まで戻して,平成27年,平成26年と同程度でした。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052603tujokyoyouritu.pdf

科別の既済件数は,多い順に内科,外科,整形外科,歯科の順で変化ありません。産婦人科も54件で大差ありませんでした。小児科は10件で相変わらず少ないです。美容外科が含まれていると思われる形成外科も,30件で案外と多くはありませんでした。http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/29052604sinryokakmoku.pdf

残念だけど予想するのは無理では・・・

2017年10月19日

今日の東京地裁民事第14部の傍聴、事件番号は平成28年(ワ)第26598号。被告本人(クリニック医師)への尋問。

胃痛、膨満感、下痢等の消化器症状で何度か受診した若年女性の患者さんに、その都度対症療法で内服処方。

初診から半年後には他院に胃カメラを依頼し、「軽度胃炎、1年後に再検。貴院処方継続で良いと思う」の返事。

それでも症状が続き、初診から9ヶ月後に腹部CTを依頼。こちらも異常所見は認めず。

それでも症状が続き、初診から1年後に、計画を早めて胃カメラを再検してもらうべく紹介状を書いたが、患者さんは胃カメラを受けなかった模様で、その後来院せず。

その後胃癌で亡くなられた。それもスキルス胃癌。

遺族側は主として、被告医師が経過中に胃癌を疑ったことがなかったことを問題視している模様。医師も「貧血なし、食欲低下なし、癌なら少しずつ痩せていくだろうがそれもなかった。強いて言えば逆流性食道炎かなと思ったが、胃癌はまったく想定せず」との旨を証言。「本人から癌ではないかと聞かれたことがあったので、胃カメラを勧めた」とも証言。原告代理人から「胃癌と知ってどう思ったか」という最後の質問には、「とても驚いた、残念でならない。」と。

患者さんが亡くなられたことはとても残念なことですが、訴訟としては無理筋な印象です。これに弁護士さんがついて訴えてるのを見るのもまた残念です。最初から敗戦処理のおつもりだったのならいいのですが。

原本と写しがちょっと違うように見えるんですが

2017年10月3日

今日の東京地裁民事第14部、医療訴訟の本人・証人尋問期日を傍聴。事件番号は平成29年(ワ)第9104号。

証人尋問に入る前に、提出証拠類の取り調べ。

原告側が前回までに写し(コピー)を出していた証拠の原本を持ってきた模様。裁判長と左陪席裁判官がそれらをひとしきり眺めたのち、

裁判長「(原本と写しが)ちょっと違うように見えるんですが・・・」

原告側弁護士「ちょっと紛失してしまいまして、作り直して・・・」

裁判長「裁判所に提出したものと違っているんですが・・・」

原告側弁護士「(前回裁判所に出した)それでいいです。」

裁判長「(原本提出ではなくて)写しということになりますが。」

原告側代理人「それでいいです。」

ということで、作成した証拠をなくしてしまって作り直したら、最初に提出したものと文章の一部が異なってしまったというのです。

この事件での患者側の訴えは、直腸癌の手術後に縫合不全のために人工肛門を一時的に作らざるを得なかったが、そのような可能性があることの説明を聞いていなかったというものでした。

原告側弁護士「(説明の際に)誰がいた?」

原告本人「私、息子、医師、看護師。」

原告側弁護士「あ、看護師いた?」

いや、そういう事実関係は訴える前に確認しておかないんですか?

原告側弁護士「糖尿病だとの説明は?」

原告本人「受けていない。」

原告側弁護士「糖尿病だと知ったのは?」

原告本人「私は知っていました。」

原告側弁護士「知ってた?」

原告本人「○○病院の医師から聞いていた。」

いや、だからそういう事実関係は訴える前に確認しておかないんですか?

さらに聞いていると、今は人工肛門ははずれて、便も普通にできる、ご飯も大丈夫だというのです。

原告側弁護士「縫合不全は・・・」

原告本人「縫合不全自体は病院のせいではないと思っている。」

原告側弁護士「今の生活は楽しいか?」

原告本人「手術直前に比べたら全然(大丈夫)」

原告側弁護士「人工肛門になるリスクを説明してほしかったですか?」

原告本人「いや・・・」

いやいや困った話ですね。一体なにを求めて訴えているのか全くわかりません。

しかしこの後の病院側弁護士からの尋問を聞いていると、どうやら病院側の手違いで説明書が証拠として残っておらず、本人は人工肛門になるリスクを聞いておらず、同意書にもサインをしていないということのようなのです。つまり実際には説明義務違反に対する賠償請求のようなのです。ところが、

病院側弁護士「同意書にはサインをしましたか?」

原告本人「しました。」

この瞬間に原告側弁護士が「オイオイ…」とかつぶやいていました。この後結局署名もしていないし印鑑も押していないという話になりはしましたが、話しっぷりがちょっと適当で、「大丈夫かオイ」という感想はますます膨らむばかりです。

そして反対尋問。担当医いわく、術前説明の際に説明付きの同意書を電子カルテから印刷して、それを用いて説明をし、説明が終わったらサインまたは印鑑をもらって事務方でスキャンして原本を患者に渡すという運用のようなのですが、事務方の手を通っているうちに紛失したようだということのようでした。当然ながら良いことではなく、途中で紛失する可能性があるような仕組みなのであれば、改善が望まれるところです。

さて、原告側弁護士からの反対尋問です。原告側弁護士は担当医に対して、説明で同意書を使ったのだとしたらどうしてなくしたんだとか、10分20分の間に紛失するなんてそんなことありうるのかとか、それはおかしいんじゃないかとか、質問というよりも意見を何度も何度も繰り返していましたが、

裁判所に提出した証拠を自分でなくしているあなたが、そんなに堂々と言えることですか??

と心の中で苦笑いが止まりませんでした。

あとは法律家の方でないと理解が難しいツッコミです。

この事件は平成29年に提起された事件なわけですが、普通の医療訴訟で提訴から半年あるかないかで尋問まで行き着く事件というのは異例で、この時点ですでに微妙です。法廷に入ると、病院側には医療訴訟専門の優秀な弁護士がついていることがわかったので、何か問題があるとすれば患者側弁護士だろうと想像することになります。

尋問を始める前の手続きの段階。甲A3, 4号証と甲C1~4号証(下記注)を出すというのです。尋問期日までに甲C1号証(戸籍謄本等の登記類)を出していないことになり、この時点で「おいおい」なのですが、その患者側弁護士から「甲C1を忘れてきました、すみません」との宣言がなされて空いた口が塞がりませんでした。そしてその後に冒頭にご紹介した、証拠紛失宣言なのです。

職業替えしたほうがいいのではないかと思った次第です。

でも、医療関係の仕事はやめたほうが良さそうですね。その注意力ではそれこそ訴えられてもおかしくないようなミスをたくさん積み上げそうです。

注: 医療訴訟では、事実経過に関する書証をA号証、医学的知見に関する書証をB号証、戸籍謄本、領収証等の書証をC号証として分類する習わしになっています。

落合洋司弁護士の最高裁判所の役割に対する無理解

2017年9月25日

元検察官の落合洋司弁護士が衆議院選挙に出馬するというので、以前から気になっていたこの方の司法に対する無理解、無思慮な発言について記しておこうと思います。

2001年に管制官が便名を言い間違えたことをきっかけとしてニアミスが起き、けが人が多数発生した日本航空機のニアミス事件がありました。言い間違いをした管制官とその指導をしていた管制官が業務上過失致傷罪で起訴され、一審では無罪とされたものの高等裁判所で逆転有罪となり執行猶予付きの禁錮刑を言い渡されました。最高裁判所でもその判決が覆されなかったため有罪が確定し、禁錮以上の刑が確定した者は失職するという公務員の規定により職を失いました。最高裁判所では有罪は覆されませんでしたが、最高裁判所でこの事件を担当した5人の裁判官のうち櫻井龍子裁判官だけは、この事件は無罪とするべきだとして全体の意見と異なる反対意見を述べました。落合洋司弁護士は、その反対意見について「間違い」と述べました。

弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日2010年10月31日分

ここでニアミスの状況の骨子を簡単に解説しておきます。

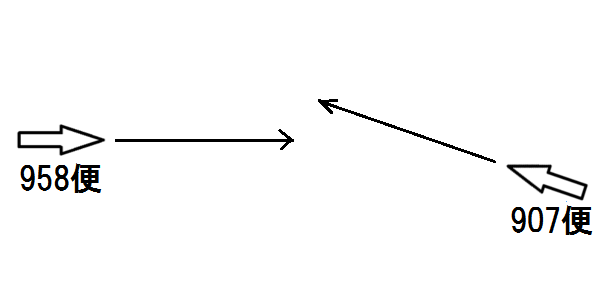

日航機の958便と907便がこのように飛んでいました。

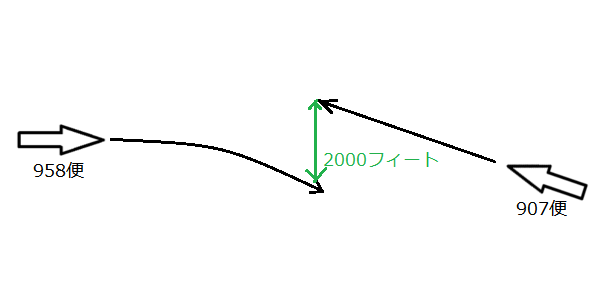

そこで管制官は、958便に下降するよう指示して、安全を確保しようと考えました。そのようにすることで、2000フィート(約600メートル)の間隔を得ることができるはずでした。

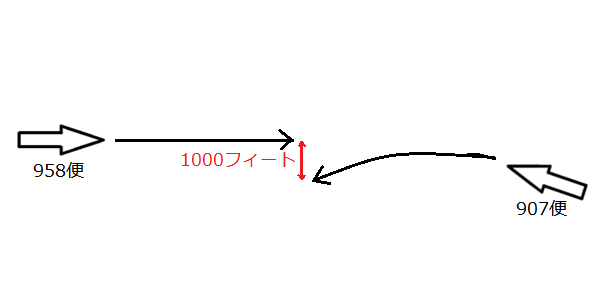

しかし管制官が958便に下降の指示を出すべきところを、間違えて907便に下降の出してしまいました。907便はこれに従って下降をはじめました。もっとも、このままであっても結果的には1000フィート(約300メートル)の間隔を得ることができて、結果的には危険が迫る事態にはならないはずでした。

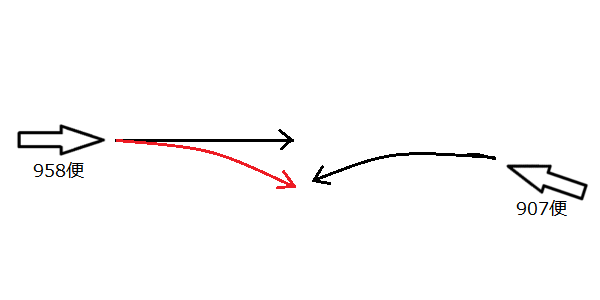

しかしここで、航空機衝突防止装置(TCAS)が作動し、958便に下降の指示を、907便に上昇の指示を自動的に出しました。このとき907便は管制官の下降指示と、TCASの上昇指示を受けたことになったわけですが、この事件当時は、管制官とTCASから相反する指示が出た場合、どちらの指示を優先すべきかについての取り決めがなく、907便は管制官の指示が絶対であると考えて下降し続けました。一方、958便はTCASの指示に従って下降をし続けました。なおこの事件当時、TCASから飛行機に対していつどのような指示が出たかについては、管制官に自動的に知らされるしくみにはなっていませんでした。

双方がお互いに近づく異常事態が発生したわけですが、最後の最後に958便は上昇に転じる決断をし、907便がさらに急降下を決断したことによって、最悪の事態である衝突は避けられました。しかし急降下をした907便に多数の負傷者が出てしまいました。

地方裁判所の判決と最高裁判所の櫻井龍子裁判官は、このニアミスは航空機衝突防止装置(TCAS)の指示が介在したがためのニアミスであり、管制官は便名を言い間違えたとはいえ、TCASの自動作動がなければニアミスになることはなかった指示であったのだから、言い間違い自体は業務上過失致死自体を基礎づける過失には当たらないというものでした。しかし日本の刑事司法の世界では、このような考えは特異な考え方であるようで、最高裁判所の他の4人の裁判官には賛同されず、有罪は覆されなかったわけです。私はこの事件と判決、最高裁判所の決定には難しい問題が含まれていると感じ、その問題の中心が最高裁判所の宮川光治裁判官の意見に如実にあらわれていると感じたため、以前に以下のような記事を書きました。

しかしながら上記記事にも書いたのですが、個人的にはこの事件には日本の刑事司法の重大な問題が含まれていると考えるものの、それが日本の刑事司法の一般的な考え方であったのであるならば、この事件で有罪判決が出されることはやむを得ないことであり、多くの法律家の支持を得る現実は受け入れるしかないことだと思っています。

しかしそうではあっても、その一般的だと思われる意見と異なる櫻井龍子裁判官の反対意見について、落合洋司弁護士が「間違い」と評価したことは問題だと思います。

この事件のような、過失によって人が死傷した事件について刑罰を与える根拠である業務上過失致死傷罪は、どのような過失を処罰の対象とするかについては法律には示されていません。刑法211条には「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と規定されているだけで、どのような過失を処罰の対象とするかについては述べられていないのです。そうすると、どのような過失を処罰の対象とすべきかについては、裁判所、特に最高裁判所が判例をもって判断を示して規定してゆくのが筋であるということになります。そしてその判断は、そのときそのときにおける最高裁判所の裁判官の考え方次第で変更される可能性があり、またそれができる仕組みになっています。ですから最高裁判所の裁判官がそれについて表明した意見というのは、その内容がよほど荒唐無稽であるなどの特別な事情がない限り、「正しい」とか「間違い」といった評価をくだされる筋合いのものではないということになります。落合弁護士の言うところの「間違い」も、それがもし最高裁判所の裁判官の多数派の考え方になれば、それが「正しい」意見になるわけです。今ここで多数派の考え方のことを『「正しい」意見』と書きましたが、そのときそのときの最高裁判所の裁判官が示した判断が結果的に規範となったものであるに過ぎないのであって、本質的には、正しい・正しくないなどと評価されるべきものではないと言えます。

落合弁護士は櫻井裁判官の意見について「刑事法の過失や因果関係の考え方としては、かなり特異(別の表現で言えば間違い)」と述べました。この事件の最高裁判所の決定がなされた時点では、櫻井裁判官の反対意見は特異な意見であったことは事実のようですが、わざわざ「別の表現で言えば間違い」とまで述べたところを見るに、落合弁護士は、最高裁判所が判断を示し、またときとしてその判断を変えることがあるという最高裁判所の基本的役割について理解ができていなかった、あるいは思いを致すことができなかったようです。

落合弁護士はその後段で、櫻井裁判官の反対意見のような考え方を法学部の試験等で書くと合格点は取れないので、そういう意味で参考になると述べています。その点に異論を挟むつもりは毛頭ありませんし、私にはその能力もありません。しかしさらにそれに続けて「こういった刑事法の素養に欠ける裁判官が、最高裁裁判官として数多くの刑事事件に関与しているというのはいかがなものか」とまで述べている事実は、落合弁護士が最高裁判所の何たるかを理解し損なっていることを再度自白したものと考えられ、法律家としていかがなものかと思います。落合弁護士のこのような考え方を参考にして最高裁の役割に関する法学部等の試験に臨んだら、合格点は取れないのではないかと想像しますが、如何でしょうか。

個人的には、ご自身の専門分野である司法のしくみの、それも極めて根本かつ重要な事項について無理解ないしは十分に思いを致せない一方で、言い間違いというなんの悪気もない過失を犯罪として処罰することについて一点の疑義も抱かないような人には、立法府には出てきてもらいたくないと思っています。

とっさの自然災害回避に失敗しても高額賠償

2016年10月26日

東日本大震災の集団津波被害があった大川小学校の関係の裁判で、一審判決が出て、学校を管理する石巻市などに高額の賠償責任が認められました。NHKニュースより。

東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の児童の遺族が訴えた裁判で、仙台地方裁判所は「市の広報車が避難を呼びかけたのを教員らが聞いた時点で、津波が到達する危険を予測できた」と指摘して、石巻市などに対し原告全員に14億円余りの賠償を支払うよう命じました。

この事件は「大災害」と「人間の過失」とが重なって死亡が起きているわけですが、これがもし災害でなくて「Aの過失」と「Bの過失」とが重なって死亡があった場合には、AとBとで過失相殺が適用されるはずです。今回の「大災害」と「人間の過失」では、「大災害」のほうが死亡に寄与するところは大きいと思うのですが、自然現象だったという事情は考慮されないままに全責任を人間の過失に負わせるという判断は、直観的には公平な判断とはいい難いと思っています。最高裁が判例でコントロールすべき部分だと常々感じています。